川北医学院“铸牢中华民族共同体意识——‘石榴籽祖国行’”新疆专项“三下乡”社会实践团队中,两位青年医学生火车上救人的故事引发关注。他们在医学学习中奋发努力,在突发事件中彰显医者仁心,用行动诠释新时代青年的责任与担当。

从课堂到边疆

医学生用行动诠释使命担当

谈及参与新疆专项社会实践的初衷,雷希延表示,“到西部去,到祖国需要的地方去”的号召深深触动了他。作为新时代青年,他希望通过“石榴籽·祖国行”活动,深入了解新疆各民族文化,促进青少年交往交流交融,增强“五个认同”。“像石榴籽一样紧紧抱在一起”不仅是活动的口号,更是他心中对民族团结的向往。此外,他也希望通过实践拓宽视野,锻炼沟通与组织能力,将课堂所学与社会需求相结合。

作为团队一员,蒋乐一表示,选择赴疆服务的初衷源于对基层医疗的深刻认识。“新疆地域辽阔,农牧区医疗资源相对匮乏。”希望通过此行,能将课堂知识转化为实际服务,便利民生,担当起践行“健康中国”战略的责任。在出发前,该团队针对高原反应、常见急症等进行了系统培训,但真实的医疗场景仍然充满了挑战,面对这些挑战,蒋乐一和队员们仍保持着专业敏感度,随时准备好应对突发状况。

生死时速

列车上的生命保卫战

雷希延和蒋乐一回忆道,在前往新疆的列车上,他们听到广播求助后第一时间奔赴现场,发现患者突发抽搐、呼吸困难。在亮明医学生的身份后,立即组织周围乘客配合施救。尽管担忧病情复杂,但医学生本能让他们冷静下来,凭借学校急救课程培训及医院见习积累的临床经验,迅速判断病情并采取有效救治措施。凭借在《急救医学》课程中学到的急救知识,他们对患者实施规范CPR,精准控制胸外按压深度和频率,直至救护人员的到达,为后续抢救争取了关键时间。蒋乐一表示,当时心中只有一个念头:必须稳定住患者的生命体征。“生命至上,救死扶伤不仅是誓言,更是信仰。”作为中共党员,雷希延认为党员的先锋模范作用在关键时刻必须彰显。学校通过“党性熔铸营”“青年向党行”等党性教育,早已将责任担当融入他的医者初心。

社会关注传能量

荣誉加身催奋进

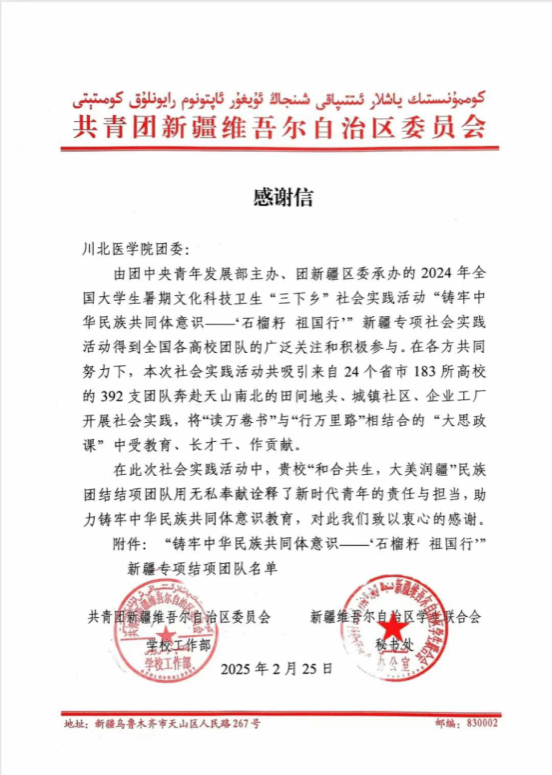

救助事件经多家媒体报道后,引起社会广泛关注。雷希延表示,个人评价并非重点,更欣慰于事件推动了急救知识普及,提升了公众急救意识。团队收到共青团新疆维吾尔自治区委员会的感谢信时,他们认为这是对整个实践团队的肯定,更加领悟到,医学的温度存在于无数平凡时刻对生命的默默守护。雷希延和蒋乐一先后被授予“四川最美红十字救护员”“川北医学院精神文明标兵”等荣誉。对此,雷希延谦逊地说:“荣誉是鼓励更是责任,未来将以更高标准要求自己,践行医者仁心。”蒋乐一表示,这是属于全体医学生的荣誉,在未来,自己会用毕生的精力来守护这份神圣,将这份文明的火种传承下去。

双杰同行

志愿深耕之路与青年使命共鸣

累计300小时的志愿服务时长,见证了雷希延扎根基层的决心,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”他认为,志愿服务是将医学知识转化为实践能力的桥梁,更让他看见基层的真实需求。这些经历坚定了他服务人民的信念,也让他在实践中不断成长。

经过这次的列车救助,蒋乐一表示这改变了自己对医学的狭隘认识。医学不仅仅是实验室的数据与论文,更是关乎着每个鲜活生命的实践艺术,技术与人文必须并重。医学事业绝非个人的单打独斗,团队协作、跨学科配合的力量,大卫生观和大局意识的树立都至关重要。这些感悟也将在未来陪伴他在医学道路上的探索。

寄语医学生

双视角下的青春倡议

作为“精神文明标兵”,雷希延向广大医学生发出倡议:“学医不仅是为了考试成绩,更要牢记‘健康所系,性命相托’的誓言。”他鼓励同学们在挑战中提升自我,在实践中绽放青春光芒,将个人理想与国家需要紧密结合,用行动诠释新时代青年的担当。

对于广大医学生,蒋乐一表示,作为医学生要牢记“有时治愈,常常帮助,总是安慰”的医学真谛;在标准化培训中提升技术水平,在个性化诊疗中传递人文关怀;永远保持对新知识的渴望,不断探索医学的边界。蒋乐一的经历与感悟,为众多同行树立了榜样,激励着更多医学生在医学道路上砥砺前行,用青春和热血践行医者使命,用青春光芒点亮医学前进之路。

从列车急救到基层服务,从知识应用到文化交融,两位同学的故事共同勾勒出当代医学生“胸有家国、行有方向”的青春画像。在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,愿更多青年以他们为榜样,在祖国大地的生动实践中绽放青春光芒。